Il silenzio brucia ancora

Otto anni, tanti ne sono trascorsi da quando Daniel Day-Lewis ha annunciato il ritiro dalle scene, congedandosi con l’ennesima monumentale e indimenticabile interpretazione della sua carriera in Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson. Era il 2017 e quello del tre volte premio Oscar sembrava un addio, almeno fino a quando l’attore britannico con cittadinanza irlandese ha voluto tornare sui suoi passi. Ora se si è trattato di un ripensamento o di una breve parentesi sarà solo il tempo a dircelo. Nel frattempo l’unica cosa che possiamo fare e godere di un’altra impressionante performance che vuole essere, oltre a un valore aggiunto per il film che lo ha visto impegnato, un bellissimo regalo fatto al pubblico e alla Settima Arte. Ma a godere più di tutti di questa decisione è stato sicuramente il secondogenito di Day-Lewis e Rebecca Miller, all’anagrafe Ronan Cal, regista classe 1998 che ha potuto contare sul contributo del padre sia in fase di scrittura che davanti la macchina da presa nel suo film d’esordio dal titolo Anemone, in uscita nelle sale nostrane il 6 novembre con Universal Pictures dopo l’anteprima mondiale al 63° New York Film Festival e la vittoria del premio per la migliore opera prima alla Festa del Cinema di Roma 2025 nella sezione “Alice nella Città”.

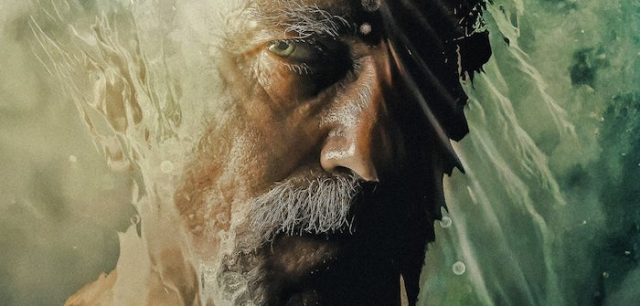

La presenza nel cast di Daniel Day-Lewis, al fianco di altri colleghi del calibro di Sean Bean e Samantha Morton, è senza dubbio la principale attrattiva e curiosità della pellicola in questione. Curiosità dettata dal desiderio di assistere a un grande quanto insperato ritorno sullo schermo dell’attore londinese che con Anemone ha accettato di tornare sul set per indossare i panni di Ray Stoker, co-protagonista ma in realtà interprete assoluto di un dramma che torna su un capitolo nero della storia del Regno Unito, quello della lotta armata contro l’IRA. Ambientata nel nord dell’Inghilterra, la pellicola inizia con un uomo di mezza età (Sean Bean) che parte dalla sua casa di periferia per un viaggio nei boschi, dove si ricongiunge con il fratello eremita (Day-Lewis), da cui si è allontanato. Legati da un passato misterioso e complicato, i due uomini condividono una relazione tesa, seppur a tratti tenera, che è stata alterata per sempre da eventi sconvolgenti accaduti decenni prima.

L’avere co-sceneggiato il film ha permesso all’attore di Kensington di forgiare prima e cucirsi letteralmente addosso poi il personaggio di Stoker, che nel suo allontanamento dalla società e dagli affetti, nell’auto-isolamento e nella possibile decisione di ritornare dopo anni di assenza a ciò che aveva lasciato, compresi moglie e figlio, sembra quasi materializzare sullo schermo per assonanze una sorta di alter-ego. Daniel Day-Lewis si carica sulle spalle il peso del film e di un personaggio il cui passato segnato dal trauma della guerra (stavolta stando dall’altra parte della barricata, sul fronte opposto rispetto a quello dove operava il Gerry Conlon di Nel nome del padre, quello delle forze che hanno fronteggiato l’IRA), degli abusi e dall’assenza di un padre, non lo ha mai abbandonato. Un passato che riemerge e torna inevitabilmente a bussare alla porta con tutto quel carico di sofferenza, rancore e dolore che solo le ferite ancora aperte e mai rimarginate sanno provocare, ma con il quali forse è venuto il momento di fare i conti. Anemone è la cronaca intima e toccante di quel momento che sa di confessione, mea culpa e liberazione dai fantasmi che non hanno mai smesso di tormentare la mente e il cuore del personaggio di Stoker, al quale lo spettatore è chiamato ad assistere e partecipare empaticamente. Nel corso della timeline l’asticella della temperatura emotiva sale e scende, arrivando a toccare punte febbrili come nel caso dei due monologhi di straordinaria potenza e intensità nel quale il protagonista confessa al fratello (e di conseguenza allo spettatore) altrettante scomode verità che ci ricordano – come se ce ne fosse stato bisogno – quale immenso attore Daniel Day-Lewis sia.

Il risultato è un’opera molto personale che mescola dramma privato e pubblico, con relative sfere, per parlare di legami familiari tra padri, figli e fratelli, oltre che di viaggi personali e conflitti generazionali. L’universalità delle tematiche trattate avvicina il film al fruitore, permettendo a quest’ultimo di toccare le corde emotive del singolo fruitore. C’è però tantissima carne messa al fuoco e non sempre la scrittura riesce a gestirla e approfondirla in maniera esaurente, con una conseguente dispersione del suo potenziale narrativo e drammaturgico. Ciò influisce su una visione che si protrae anche se di poco oltre le due ore, reiterando situazioni che potevano essere quantomeno asciugate per renderle meno ripetitive. Ecco che Ronan dal canto suo è intervenuto con una regia che propone lampi visivamente pittorici e impattanti, con sequenze iper frammentate e iper sonorizzate che richiamano all’estetica dei videoclip musicali. Queste a volte però rompono i margini e straripano, denotando una mancanza di controllo che siamo sicuri arriverà con la maturità artistica di un autore del quale siamo sicuri sentiremo parlare nei prossimi anni.

Francesco Del Grosso